ZBlog

Forschungsdaten aus dem Bibliothekskatalog

Der neue swisscollections-Datenexport ermöglicht die Bildung spezifischer Text- und Bildkorpora für die Wissenschaft.

1. Oktober 2024

Die fortschreitende Digitalisierung hat unsere alltäglichen Gewohnheiten und Erwartungen nachhaltig beeinflusst. Wir haben uns daran gewöhnt, dass nahezu alle Dienstleistungen und Produkte online verfügbar sind, was unsere Art zu konsumieren und zu interagieren grundlegend verändert hat. Dies gilt auch für die Wissenschaft, die zunehmend erwartet, ihre Forschungsobjekte als Daten beziehen zu können: Volltexte zu Publikationen, digitalisierte Sammlungen als Bilddateien, Transkriptionen zu Handschriften, audiovisuelle Medien aus Archiven und Nachlässen, Objekte als 3D-Modell. Unabdingbar für das Auffinden, Filtern und Dokumentieren des individuell benötigten Korpus sind dazu hochwertige Metadaten.

Seit seiner Gründung im November 2020 hat das ZB-Lab viel darüber nachgedacht, wie wir in der Zentralbibliothek Zürich den Zugriff auf unsere Daten verbessern bzw. wie wir sie überhaupt erst als Daten zur Verfügung stellen können. Wie können wir die Erstellung eines Korpus aus unseren digitalen Beständen ermöglichen, wenn eine Doktorandin zum Beispiel eine ganze Bildsammlung oder den Volltext aus vierhundert Romanen benötigt? Mit Hilfe von Interviews hat das ZB-Lab versucht, Anforderungen von Digital Humanities-Forschenden an Bibliotheksservices zu ermitteln. Dabei wurde deutlich, dass Forschende in der Lage sein wollen, ihr Datenkorpus gezielt einzugrenzen. So suchen sie z.B. nach japanischen Holzschnittdrucken in Farbe oder nach zwischen 1850 und 1930 veröffentlichten Romanen von in der Schweiz sozialisierten Autor:innen. Für die Identifikation und Eingrenzung der zu den differenzierten Suchkriterien passenden Bibliotheksbestände brauchen wir die hochwertigen Metadaten, die auf swisscovery durchsucht werden können. So ist die Idee entstanden, den Bibliothekskatalog als Datenexplorationsquelle zu nutzen, um gezielt Korpora zu erstellen.

Aus rechtlichen Gründen bleibt es trotz Fortschritten im Bereich Open Access schwierig, Massendownloads für zeitgenössische e-Medien anzubieten. Anders sieht es bei digitalisierten historischen Beständen aus, die unter einer freien Lizenz verfügbar sind. In einem Vorprojekt mit dem Arbeitstitel OneAPI (etwa «die eine Schnittstelle») hat das ZB-Lab sich 2022 intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie die ZB diese historischen Bestände für Forschende als flexibel zusammenstellbare Bild- und Textkorpora inkl. hochwertiger Metadaten zur Verfügung stellen könnte. In Betracht gezogen wurde dabei sowohl eine Datenschnittstelle ohne Suchoberfläche als auch die Kombination mit einem bestehenden Discovery-Interface wie swisscovery. Im Lauf des OneAPI-Vorprojekts wurde klar, dass der geeignete Datenausschnitt für einen solchen Service die auf e-rara und e-manuscripta publizierten Digitalisate sind. Einerseits wegen ihrer freien Lizenz (Public Domain Mark), andererseits wegen der Schnittstellen für die nötige Datenaufbereitung, die diese Systeme zur Verfügung stellen.

Die Entwicklung eines Datenservices zur Zusammenstellung und zum Download von Bild- und Textkorpora ergibt nur im Verbund mehrerer Institutionen Sinn: Erstens, weil die Daten ohnehin bereits auf institutionsübergreifenden Plattformen publiziert sind. Zweitens, um Entwicklungsressourcen zu bündeln, und drittens, um die Daten- und Zielgruppenreichweite zu maximieren. So ist das ZB-Lab mit seiner Idee an den Verein swisscollections herangetreten, der den gleichnamigen Metakatalog für Sammlungen und Spezialbestände in Schweizer Bibliotheken und Archiven betreibt. Der Verein zeigte grosses Interesse, und so entstand eine Kooperation zwischen den swisscollections-Entwickler:innen der UB Basel und dem ZB-Lab. Es war eine für beide Seiten bereichernde Zusammenarbeit, und nun sind wir stolz, mitteilen zu dürfen: Der neue Datenservice ist da! Es ist nun möglich, eine swisscollections-Trefferliste als Datenpaket zu exportieren.

Der neue swisscollections-Datenexport bietet neue Möglichkeiten und macht datengestützte Analysen viel einfacher. Digitale Bibliotheken werden jedoch bereits seit geraumer Zeit als Datenquelle genutzt. Wir haben immer wieder von Forschenden gehört, dass sie Bilder oder Volltexte von unseren Plattformen mit Hilfe von Web Scraping einsammeln. Das bedeutet, dass sie Skripte schreiben, die auf Webseiten angezeigte Informationen wie Download-Links auslesen. Statt gut dokumentierte Schnittstellen nutzen zu können, mussten sie detektivisch analysieren, wie die Daten auf der Webseite strukturiert sind. Dieser Aufwand ist nun hinfällig geworden, und die gewünschten Daten lassen sich bequem mit ein paar Klicks herunterladen. Metadaten in den Formaten CSV und JSON ermöglichen zudem eine einfache Weiterverarbeitung, beispielsweise eine weitere Eingrenzung oder eine Kombination mit einer anderen Suche.

Was machen Forschende und Kulturschaffende mit swisscollections-Daten?

Der Historiker Tassilo Roeck kuratiert Multimedia Ausstellungen in der Rhyality Immersive Art Hall, Neuhausen am Rheinfall. Er lädt im Zuge der Vorbereitungen jeweils hunderte Bilder von e-manuscripta und e-rara herunter. Als wir ihm den Datenexport zeigten, meinte er: «Dieses Tool hätte mir eine ganze Menge Zeit erspart – wenn ich es nur schon früher gehabt hätte!». Auch in der Kunstgeschichte könnte die Möglichkeit, nach bestimmten Kriterien zu suchen und die entsprechenden Bilder rasch herunterzuladen, auf grosses Interesse stossen. So kann man beispielsweise auf einen Schlag hunderte von Holzschnittdrucken aus dem 16. Jahrhundert herunterladen und vergleichen.

Künftig werden immer mehr Forschende die massenweise heruntergeladenen Daten mit digitalen Methoden analysieren, gruppieren und auswerten. Unser ZB-Kollege Mark Ittensohn befasst sich z.B. mit Machine Learning und Computer Vision. Er hatte sich bereits voriges Jahr mit Gesichtserkennung beschäftigt. Bevor er zur eigentlichen Aufgabe schreiten konnte, musste er jedoch viel Zeit in den Download der Bilder stecken. Nun kann er sich ganz auf die Bildanalyse konzentrieren.

Das gezielte Sammeln von Daten ist ein wichtiger Schritt für viele Forschungsvorhaben. In der Linguistik, die schon lange auf gute Textkorpora angewiesen ist, wurde der Wunsch einer Datenbibliothek schon vor einigen Jahren artikuliert. So formulierten die Computerlinguisten Noah Bubenhofer und Klaus Rothenhäusler im Jahr 2016 ihre Wünsche an Bibliotheken:

Die Bibliotheken müssen ihre Bestände im Volltext, nicht nur deren Metadaten digital verfügbar machen, so dass mit computergestützten Verfahren darauf Forschung betrieben werden kann. Im Vergleich zu anderen (kommerziellen) Angeboten wären Bibliotheken in der Lage, über ihre Metadatenspeicher einen wissenschaftlichen Mehrwert zu diesen Rohdaten zu liefern […]. Sie wären also nicht nur Bibliothek, sondern auch «Korporathek».1

Auch wenn die Vision von Bubenhofer und Rothenhäusler weiter gefasst ist, bringt uns der swisscollections-Datenexport ihr einen Schritt näher. So kann dieser als Zwischenschritt in einer grösseren Entwicklung in Richtung Open Science verstanden werden, in der Bibliotheken ihre Speicher für digitale Nutzungsformen öffnen.2 Wir wünschen uns, dass der neue Datenservice die Bibliotheks-Community dazu anregt, weitere Datenangebote auf- und auszubauen und so das Arbeiten mit Bibliotheksbeständen als Korpora über immer grössere Datenmengen hinweg zu ermöglichen.

Probieren Sie den neuen Datenexport aus auf swisscollections.ch. Weitere Infos finden Sie in unserer Dokumentation.

Literatur:

1 Bubenhofer, N., & Rothenhäusler, K. (2016). «Korporatheken»: Die digitale und verdatete Bibliothek. 027.7 zeitschrift für bibliothekskultur, 4(2), 60–71, https://doi.org/10.5281/zenodo.4705307, S. 69.

2 Max Kaiser stellt den Weg dar, auf dem sich die ÖNB auf die digitalen Nutzungsformen vorbereitet: Kaiser, M. (2023). «Digitale Sammlungen als offene Daten für die Forschung». Bibliothek Forschung und Praxis, Bd. 47/2, S. 200-212, https://doi.org/10.1515/bfp-2023-0021.

|

|

|

| |

ZB-Lab | ZB-Lab |

Prächtiges und Praktisches – Georeferenzieren von Landkarten

Wir laden die Öffentlichkeit auf eine Weltreise durch Atlanten aus vier Jahrhunderten ein. Erforschen und verorten Sie online über 2250 Landkarten und Pläne und helfen Sie mit, diese besser zugänglich zu machen.

24. September 2024

Angereicherte Kollektion «Prachtsatlanten»

Zur Abteilung Karten und Panoramen der Zentralbibliothek Zürich gehören mehrere Tausend Atlanten aus sieben Jahrhunderten. Der älteste ist der Ulmer Ptolemaeus von 1482, die jüngsten stammen von 2024. Für das aktuelle Georeferenzierungsprojekt «Prachtsatlanten 2 – Sprung ins 18. Jahrhundert», welches thematisch ans erfolgreiche letztjährige Citizen Science-Projekt anschliesst, wurde eine Auswahl Atlanten des 16. bis 18. Jahrhunderts zusammengestellt. Zum beeindruckendsten Material gehören Karten aus dem Danckerts-Atlas und Ressourcen aus einem Atlas factice.

Die Bände wurden überwiegend im Verlauf der letzten zwei Jahre konservatorisch bearbeitet, digitalisiert und daraufhin auf e-rara der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die vereinfachte Erschliessung bis auf Kartenebene ermöglicht es Interessierten, nach einzelnen Karten zu suchen oder durch die erweiterte Kollektion «Prachtsatlanten» zu surfen. Neben den neu ergänzten und reich illustrierten Bänden mehrten auch bedeutende Ressourcen etwas kleineren Formats die Online-Sammlung.

«Prachtsatlanten 2 – Sprung ins 18. Jahrhundert»

Teilnehmende am aktuellen Citizen Science-Projekt sind nun eingeladen, 2256 Landkarten und Pläne aus den alten Atlanten online zu verorten. Die Georeferenzierung auf der Plattform Old Maps Online ist intuitiv und erfordert in den meisten Fällen keine Vorkenntnisse: Auf der ausgewählten alten Karte und einer modernen werden übereinstimmende geografische Merkmale identifiziert und Passpunkte gesetzt.

Für die Citizen Scientists gibt es auf ihrer Weltreise mit alten Landkarten wiederum Spannendes zu entdecken. Dazu gehören nicht nur die Landkarten und Pläne mit ihrem Schmuck im Kartenfeld und speziell den Titelkartuschen, wie etwa auf den Danckerts-Karten « […] Hannoniae Comitatus» und «[…] Totius Regni Hispaniae Tabula». Bisweilen wurde die eigentliche kartografische Darstellung auch mit einer Stadtansicht kombiniert.

Repräsentative Prachtstücke und handliche Atlanten

Nachdem engagierte Citizens im Vorgängerprojekt in Rekordzeit über 2900 Landkarten der ältesten und prachtvollsten Atlanten verortet hatten, wagt das neue Projekt den Sprung ins 18. Jahrhundert. Augenfällig ist neben dieser zeitlichen Ausweitung eine grössere Vielfalt an Material. Es finden sich zum einen wiederum grossformatige Prachtsatlanten wie der erwähnte Danckerts-Atlas. Diese zeichnen sich durch ihren vielfältigen Kartenschmuck und oft auch eine sorgfältige Kolorierung aus. Herausragend sind im Zusammenhang zwei Sammelatlanten (Atl 115 und Atl 1293), die in der Zusammenstellung der Karten einzigartig sind.

Zum anderen gehören bekannte Atlanten kleineren Formats, wie zum Beispiel verschiedene Ausgaben des «Altas Minor» von 1609 und 1648, dazu. Der nichtsdestotrotz mehrere hundert Seiten umfassende Atlas äussert im Titel den Anspruch, «[e]ine kurtze jedoch gründliche Beschreibung der gantzen Welt» zu sein. Die enthaltenen Karten basieren auf Arbeiten des berühmten Geografen und Kartografen Gerhard Mercator (1512-1594), für dessen posthum erschienene Sammlung einheitlich gestalteter Karten erstmals die Bezeichnung Atlas verwendet wurde. Ein Exemplar der deutschen Ausgabe des «Atlas Minor» von 1648 ist in einen hellen Pergamenteinband mit Prägedruck gebunden. Das Titelblatt zeigt Personifikationen der vier Erdteile: oben Afrika, Amerika, unten Europa und Asien.

Dieser handliche Atlas zeichnet sich durch ein einheitliches, schlichtes und gut lesbares Kartenbild aus. Tierdarstellungen auf Landmassen und in Ozeanen oder anderen aufwändigen Schmuck sucht man meist vergebens. Ein Vergleich der Titelkartusche der Karte «Africae Descriptio» aus des «Atlas Minor» mit derjenigen der Afrikakarte im Danckerts-Atlas, der sechs Jahrzehnte später erschien, zeigt augenfällig, wie unterschiedlich aufwändig die Karten geschmückt wurden.

Dieser handliche Atlas zeichnet sich durch ein einheitliches, schlichtes und gut lesbares Kartenbild aus. Tierdarstellungen auf Landmassen und in Ozeanen oder anderen aufwändigen Schmuck sucht man meist vergebens. Ein Vergleich der Titelkartusche der Karte «Africae Descriptio» aus des «Atlas Minor» mit derjenigen der Afrikakarte im Danckerts-Atlas, der sechs Jahrzehnte später erschien, zeigt augenfällig, wie unterschiedlich aufwändig die Karten geschmückt wurden.

Zu den wenigen dekorativen Ausnahmen im Altas Minor gehört der speiende Vulkan «Hekla» auf der Islandkarte. Spannend sind weiter modifizierte Zeichen für die gemäss biblischen Zeugnissen zerstörten Städte auf der Karte «Terra Sancta quae in Sacris Terra Promissionis ol[im] Palestina». Die Signaturen für die Orte «Sodoma», «Gomora» «Adama» und «Seboim» wurden mit Rauchwolken als Zeichen der Zerstörung ergänzt.

Das Georeferenzierungsprojekt von 2023 enthielt Landkarten aus dem ersten «modernen» Atlas «Theatrum orbis terrarum» des Geografen und Kartografen Abraham Ortelius (1527-1598) von 1570. Seine Arbeiten bildeten die Grundlage für einen späteren kleinformatigen Auszug des «Theatrums». Die über 100 Karten dieser lateinischen, noch zu Lebzeiten Ortelius’ erschienen Ausgabe des «Epitome Theatri Orteliani», sind wie diejenigen des «Atlas Minor» mit Ausnahmen schmucklos.

Zu den Helvetica des Mitmachprojekts gehört Gabriel Walsers (1695-1776) «Atlas novus Reipublicae Helveticae», publiziert 1769 in Nürnberg. Die darin enthaltenen Landkarten – nicht alle stammen vom Pfarrer aus Berneck – waren beliebt, auch wenn sie weniger durch kartografische Genauigkeit als mehr ihre visuelle Attraktivität überzeugten. Zu letzterer tragen wesentlich die als Kartenschmuck illustrierten Sehenswürdigkeiten wie Gletscher und Wasserfälle – so auf der Karte zum Wallis – oder auch der Alpstein bei. Ergänzend zu den Karten erschienen im Folgejahr seine bisweilen mit den Karten zusammengebundene und diese erklärende «Schweitzer Geographie».

Mit Methode gegen «ein bekanntes Laster»

Zu den kartografischen Besonderheiten des laufenden Projekts gehören mehrere Schulatlanten, darunter Johann Baptist Homanns (1664-1724) «Atlas Methodicus Explorandis Juvenum Profectibus In Studio Geographico Ad Methodum Hübnerianam Accommodatus». Der 1719 gedruckte schmale Band beinhaltet achtzehn stark vereinfachte Landkarten ohne Toponyme.

Die vollständigen Namen der geografischen Merkmale wie Länder, Flüsse oder Orte wurden zu Lern- und Prüfungszwecken durch deren Initialen ersetzt. Es handelt sich bei Karten wie im Beispiel «[Europa]» um sogenannte halbstumme Karten, bei stummen würde jegliche Beschriftung fehlen. Auf diese Weise sollte das geografische Wissen der Jugendlichen besser aufgebaut und abgefragt werden können.

Etwas ausführlicher – und auf einen Seitenhieb gegen die Jugend nicht verzichtend – gibt der «Vorbericht» Auskunft über die Beweggründe für die Ausarbeitung des «Methodische[n] Atlas»:

Die Gelegenheit zu diesem Geographischen Wercke hat ein bekanntes Laster der Jungen Leute gegeben, welches darinnen bestehet, daß sie ihren Gedancken nach, alles so gleich wissen und verstehen, wenn sie es nur ein eintziges mal gesehen und gehoeret haben. Dieser schaedlichen Einbildung hat man bishero durch gewoehnlichen Land-Charten nicht abhelffen koennen, weil sie die Oerter mit ihren vollstaendigen Nahmen gleichsam selber verrathen, wo man sie suchen soll.

Auf den Bericht folgend sind Listen eingebunden, mit deren Hilfe die Initialen und folglich das jeweilige Toponym zu entschlüsseln sind. Der geografischen Ausbildung diente auch der kleinformatige französische «Atlas des enfans ou, nouvelle méthode pour apprender la géographie» von 1774 mit Länderkarten wie «Helvetien», für die dieselbe Methode angewendet wurde.

Atlas factice – zwei Unikate

Wie im Abschnitt zu den repräsentativen Prachtstücken und handlichen Atlanten erwähnt, gehören zwei Sammelatlanten zum schmuckvollsten Material des aktuellen Projekts. Diese sogenannten «Atlas factices» wurden nach den Wünschen und Bedürfnissen der damaligen Besitzer zusammengestellt und gebunden. Datiert werden sie – wenn keine weiteren Quellen eine genauere Zeitstellung erlauben – nach der jüngsten eingebundenen Karte. Zu Atl 115 gehörten Karten wie «Normannia» aber auch Abbildungen wissenschaftlicher Instrumente.

Zum zweiten Atlas factice (Atl 1293) – aus dem obenstehende Karte stammt – handelt es sich um einen besonders prächtiges, reich illustriertes Objekt monumentaler Grösse. In diesem laden nicht nur die vielen für das Citizen Science-Projekt ausgewählten prachtvollen und oft von Ansichten begleiteten Landkarten, Pläne von Städten sowie Befestigungsanlagen und Kriegsschauplätzen zu einer Erkundungsreise ein. Es finden sich auch thematisch verwandte Übersichten und grossmassstäbliche Pläne von projektierten oder heute kaum mehr im Gelände erkenntlichen Befestigungsanlagen, die deshalb nicht ins Projekt einflossen.

Daneben findet sich überraschendes Material, das zu fesseln vermag. So beinhaltet der Sammelaltas Darstellungen zum Aufbau von Kriegsschiffen, weiter etwas themenfremde Tafeln zu Landtieren und der Historia Animantium Marinorum: eine zu Walarten und Walfang, eine zweite mit dem «Crododilus» mitsamt seiner Beute, der Eidechse: «Amercan. Eidexe, den der Crocodil aufm Land zu seiner Speise auf suchet.»

![«Historia Animantium Marinorum Iconographica […] Balaenarum». Atlas factice eines Schweizer Sammlers, gebunden nach 1759, S. 46. Zentralbibliothek Zürich, Atl 1293.](https://www.zb.uzh.ch/storage/app/media/zblog/Blog%20Stefan%20Egli/33_Wale_Atl_1293_web.jpg)

![«Historia Animantium Marinorum Iconographica […] Crocodilus». Atlas factice eines Schweizer Sammlers, gebunden nach 1759, S. 43. Zentralbibliothek Zürich, Atl 1293.](https://www.zb.uzh.ch/storage/app/media/zblog/Blog%20Stefan%20Egli/34_Crocodilus_Atl_1293_web.jpg)

|

|

Abteilung Karten und Panoramen |

Naturwahrheit oder Bildmontage?

Das Photochrom als Bildquelle zwischen analoger Bildbearbeitung und digitaler Verbreitung

2. September 2024

«Originalaufnahmen. Unveränderliche Landschafts- und Städtebilder. Schweiz – Italien – Riviera – Belgien – Holland – Aegypten – Norwegen» – so bewarb einst ein Verkaufskatalog der Zürcher Firma Photoglob Co. deren gedruckte Ansichten, verbunden mit dem Nachsatz: «Die Collection wird laufend erweitert» (Abb. 1). Der Katalog stammt aus dem Jahr 1896 und befindet sich heute neben zahlreichen weiteren Verkaufsbroschüren in der Abteilung Graphische Sammlung und Fotoarchiv der Zentralbibliothek Zürich (Abb. 2–4). Die Sammlung erhielt zwischen 1892 und 1914 jeweils die Jahresproduktion mit Ausnahme der Grossformate als Geschenk und besitzt über 10.000 Photochromdrucke. Die Ansichten in verschiedenen Formaten zeigen Orte aus der Schweiz und vielen anderen Ländern, ausserdem umfasst die Sammlung zahlreiche weitere Bildmotive wie Schiffe oder Gemäldereproduktionen, und schliesslich auch einige Alben mit eingeklebten Photochromdrucken. Ergänzt werden die Drucke mit Dokumentationsmaterial der Firma wie den Verkaufsprospekten und dem Photoglob Bulletin, einer zwischen 1896 und 1906 erschienenen Zeitschrift für Amateurfotografie.

Seit Anfang 2024 werden die Metadaten dieser Photochromdrucke in den schweizerischen Online-Bibliothekskatalogen Swisscovery und Swisscollections sowie der Plattform e-rara überarbeitet. Dies wurde notwendig, da seit der ursprünglichen elektronischen Erschliessung neue Katalogisierungsstandards, Schlagwortkataloge und Plattformen zur Verbreitung der Kunstwerke eingeführt wurden und inzwischen auch eine Neudigitalisierung des Bildmaterials nötig wurde. Verbesserte Digitalisierungstechnik und erhöhte Speicherkapazitäten ermöglichen nun eine viel höher auflösende Darstellung als zuvor. Zudem sind der für diesen Bestand vor allem relevante geografische und der Sachschlagwortkatalog der Gemeinsamen Normdatei (GND) in den vergangenen Jahren immer weiter vergrössert und verbessert worden, wodurch das Finden der Motive im Internet erleichtert wird und Ergebnisse besser mit anderen Einträgen vernetzt werden. Beste Voraussetzungen also, dieses einst und heute beliebte Bildmedium in neuem Glanz digital zu präsentieren.

Das Photochrom war ein äusserst populäres Massenmedium des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts: Die bunten Bilder mit pittoresken Ansichten der Schweiz und anderen Ländern waren sehr beliebt und ein weltweiter Verkaufsschlager. Dies wird auch im Photochrom selbst festgehalten, wenn auf einer Ansicht von Lauterbrunnen mit dem Staubbachfall im Hintergrund – einem sehr beliebten Photochrom-Motiv – rechts vorne ein Verkaufsstand mit Ansichten zu erkennen ist (Abb. 5 und 6). Tourist:innen konnten hier vor Ort ein Bild als Souvenir mitnehmen, die Photochrom-Ansichten konnte man per Katalog aber auch von zuhause aus bestellen ohne je vor Ort gewesen zu sein müssen.

Effet de Nuit: Der Reichenbachfall «en nature» und in «shocking pink»

Nicht nur der touristische Blick auf verschiedene Länder und die Schönheit ihrer Städte und Landschaften prägte die Aufnahmen, sondern auch und vor allem ihre Buntheit – die zugrundeliegenden Schwarz-Weiss-Fotografien wurden mittels eines komplexen lithografischen Verfahrens sehr aufwendig durch mehrere Lithosteine eingefärbt. Mit dem Entstehungsprozess dieser Nachfärbung sowie deren Rezeption als «artifizielle Naturwahrheit» hat sich die Kunsthistorikerin Daniela Wegmann in ihrer Dissertation von 2016 eingehend beschäftigt. Zum 500jährigen Jubiläum von Orell Füssli hat Wegmann die Geschichte dieses speziellen Bildherstellungsverfahrens, das 1888 vom «Art Institut Orell Füssli» patentiert wurde, zusammenfassend beschrieben und das Photochrom als Vorläufer von Instagram interpretiert: «Schliesslich wurde die Technik nach 1900 vermehrt zur Produktion von Postkarten verwendet, die an Leute geschickt und somit auch ‹geteilt› wurden.» (S. 125). Im Bereich der Postkartenproduktion um 1900 hat der Fotohistoriker Anton Holzer am Beispiel der «Konstruktion der Donau» auf die spezifischen Farb- und Bildbearbeitungspraktiken für dieses Medium hingewiesen, die auch für das Photochrom gelten: «Die Bilder, die auf den Markt kamen, waren (…) bearbeitete und nachbearbeitete, mithin hochgradig synthetische Bilder, die bühnenartig zusammengesetzt und montiert wurden.» (S. 58).

Anschaulich wird das farbmanipulative Verfahren in einer – angeblichen – Tag- und Nachtansicht des Reichenbachfalls (Abb. 7 und 8). Während Bild Nr. 16874 den schäumenden Wasserfall in blendendem Weiss herabstürzen lässt, wird das Naturschauspiel in Nr. 16920 in nächtliches Licht getaucht und das Wasser in knalligem Pink hervorgehoben. Der Bildausschnitt ist nur wenig verändert, bei beiden Bildern handelt es sich wohl um Tagaufnahmen, die aber durch die Farbigkeit völlig unterschiedlich inszeniert wurden.

Dazu nochmals Daniela Wegmann: «Das Photochrombild war eigentlich eine Tageslichtausnahme und wurde mit einem Filter bearbeitet, der damals als ‹effet de nuit› (Nachteffekt) bezeichnet wurde und äusserst populär war.» (S. 125). Die vorgeblichen Nachtaufnahmen wurden somit künstlich erstellt. Auf den Rückseiten von manchen Photochroms finden sich auch Druckanweisungen zur Anpassung von einzelnen Farben, zum Beispiel auf einer Ansicht von St. Moritz, wo «behufs Verbesserung des Kirchthurms» eine Anpassung des Grautons vorgeschlagen wird. In der Neuen Zürcher Zeitung vom 4. September 1889 freute man sich zwar über die «farbigen Lichtbilder» – die Entwicklung der tatsächlichen Farbfotografie sollte jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Retusche, Staffage und Montage

Aber nicht nur die Farbgebung wurde erst nachträglich (in oftmaliger Unkenntnis der tatsächlichen Licht- und Farbverhältnisse bei der jeweiligen Aufnahme) ins Bild gebracht, es wurden auch mithilfe von Ausschnitten aus anderen Fotografien zusätzliche Figuren in die Bilder eingefügt. Bei einigen Photochroms sind derlei Bildmontagen gut ersichtlich, wenn die Proportionen der hinzugestellten Figuren auf einer Dorfstrasse oder Deckpromenade nicht mit den anderen stimmig sind (Abb. 9 und 10). Dies erklärt sich wohl aus dem limitierten verfügbaren Figurenbestand, der nicht für jedes Bild hundertprozentig Passendes bereithielt.

Das Hinzufügen von Staffagefiguren in Landschaftsdarstellungen ist eine alte Praxis, die in gedruckten Ansichten des 18. und 19. Jahrhunderts zur Perfektion gebracht worden war. Rückenfiguren und dekorativ in die Landschaft gesetzte Spaziergänger:innen, Bauern, Tiere oder Trachtenfiguren gehörten zum gängigen Repertoire, um die Betrachtenden ins Bild hineinzuziehen, Grössenverhältnisse zu veranschaulichen und die manchmal etwas eintönigen Landschaftsstriche mittels der Staffagefiguren zu strukturieren. Auch im Photochrom wurden Menschen, Tiere und Objekte zur Belebung eingefügt, deren Proportionen sich jedoch in vielen Bildern voneinander unterscheiden und die Photochroms aus heutiger Sicht – zusätzlich zur oft unnatürlich wirkenden Farbigkeit – eigenartig und künstlich erscheinen lassen. Zum Teil ergeben sich durch die Bildbearbeitungen eigentümliche Effekte wie vermeintlich schwebende Stege auf einem Gletscher, die äusserst abenteuerlich anmuten. Auch in der ursprünglichen Verbreitungszeit muss dies aufgefallen sein, störte aber offenbar nicht weiter. Das Retuschieren oder auch das bewusste Hinzufügen von Wolken waren weitere gängige Praktiken einer Bildbearbeitung avant la lettre, lange bevor digitale Bildbearbeitungsverfahren und künstliche Intelligenz eingesetzt wurden.

Der Wiener Naschmarkt als Suchbild

1917, als die Produktion der Photochroms schon längst eingestellt war, bewarb man in der Schweizer Schule die Photochromdrucke als Unterrichtsmittel mit dem Hinweis auf ihren Quellenwert für vielfältige Aspekte des damaligen Geografie-Unterrichtes – und das auch noch im günstigen Abopreis:

«Ihr hervorragender Wert bewährt sich nicht nur darin, daß sie in der alten und neuen Welt das Städtebild veranschaulichen und dem Horizont der kindlichen Auffassung näher rücken, sondern vornehmlich auch darin, daß sie zugleich die wichtigsten Monumental-Bauten und Kulturstätten, Volkstypen und Volkstrachten, landschaftlichen Eigenarten und Naturschönheiten in farbenfrohem, stimmungsvollem Gewande vor Augen führen und so das Verständnis für die hochbedeutsame topographische und ethnographische Seite des Geographie-Unterrichts wecken und auf eine zur Geist und Gedächtnis des Kindes eindringlich sprechende Weise fördern.»

Auch wenn die Hochzeit des Photochroms nach dem Ersten Weltkrieg vorbei war, kam es als pädagogisches Hilfsmittel im schweizerischen Geografieunterricht zum Einsatz, um im Klassenzimmer mit den vermeintlich authentischen Darstellungen ein anschauliches Bild von der Welt zu vermitteln. Der Echtheitsgehalt der Bilder wurde nicht hinterfragt. Wo aber früher die Bilder vor allem in Wohn- und Schulstuben betrachtet wurden, können sie heute digital rund um die Welt abgerufen werden. Nun, da grosse Bestände an Photochromdrucken der Graphischen Sammlung der ZB digitalisiert und inhaltlich erschlossen werden, stellen sich Fragen für die inhaltliche Erschliessung, wie nach der Beschreibung möglicher Bildmontagen. Ein konkreter Vergleich verdeutlicht die Problematik in der Katalogisierung: Ein Photochrom zeigt beispielsweise den alten Wiener Naschmarkt von einem leicht erhöhten Blickpunkt aus (Abb. 11).

Links im Bild sind jeweils die Verkaufsstände unter Schirmen und Bretterverschlägen zu sehen, rechts die von Strassenbahnen und anderen Fahrzeugen befahrene Wiedner Hauptstraße, die über den Karlsplatz und in die Kärntner Straße mündend in Richtung Stephansdom führt. Legt man neben das bunte Photochrom eine Schwarz-Weiss-Fotografie mit demselben Motiv, erscheinen die beiden Darstellungen zunächst identisch. Jedoch entpuppen sie sich bei genauerem Hinsehen als regelrechte «Fehlersuchbilder»: Einmal ist ein blauer, wolkenloser, einmal ein bewölkter Himmel zu sehen, die Schatten sind aber in beiden Bildern gleich, auch haben einzelne Figuren im Bereich der Marktstände (wie die gebückte Marktfrau mit Kopftuch im Vordergrund) oder die Personen an dem kleinen Tisch neben den Gleisen ihre jeweilige Haltung nur wenig verändert. All diese Details lassen auf zwei zeitlich nahe aufeinanderfolgende Aufnahmen schliessen.

Ob das Schwarz-Weiss-Foto als Grundlage für das Photochrom diente, lässt sich nicht abschliessend beantworten, es könnte auch sehr gut eine weitere Aufnahme gewesen sein, die man für die Bearbeitung heranzog. Es lassen sich jedoch verschiedene Strategien der Bildmanipulation aufzeigen: In der Farbversion beleben bunte Schirme und ein strahlend blauer Himmel das Bild, und auf einer Strassenbahn erkennt man sogar den Schriftzug «Odol». Im Vergleich der beiden Bilder zeigt sich somit deutlich, wie Farbe und Retusche gezielt eingesetzt wurden, um die Attraktivität einer schwarz-weissen Grundlage für die Käufer:innen zu erhöhen. Eine ähnliche Ansicht vom Naschmarkt befindet sich übrigens als Fotopostkarte im Wien Museum und lädt zu weiteren Beobachtungen und Vergleichen ein.

Das Photochrom als historische Bildquelle im digitalen Zeitalter

Neben den Ansichten existieren auch zahlreiche Aufnahmen von Ereignissen mit dokumentarischem Charakter, zum Beispiel von Bergbesteigungen (Abb. 13 und 14). Bilder wie Jungfraubahn, Eismeer mit Schreckhorn oder Vallée de Chamonix. Traversée de la Mer de Glace berichten von Besteigungen von Schweizer Bergen und Gletschern. Ein historisches Ereignis wie die «Seegfrörni» – das vollständige Zufrieren des Zürichsees im Jahr 1891 – ist neben zahlreichen Fotografien auch durch Photochromdrucke überliefert, darunter sogar im Grossformat (Abb. 15).

Wie lässt sich die Komplexität der hier aufgelisteten Beobachtungen kompakt in einem Online-Datensatz darstellen, der in erster Linie formale Angaben zu Grösse, Technik, Datierung usw. sowie die Beschlagwortung der Bildinhalte enthält? Die Grenzen zwischen bibliothekarischer Erschliessung und (kunst)historischer Forschung verfliessen und jedes Bild stellt beim Katalogisieren eine neue Aufgabe – dies angesichts einer sehr grossen Menge an Photochroms und in Hinblick auf ihre nunmehrige digitale (Massen)Verbreitung im 21. Jahrhundert.

Mit der Frage nach der Verlässlichkeit von Bildern als historische Quellen beschäftigt sich die Forschung schon länger. Jüngst wurde auch ein Handbuch zur Erstellung diskriminierungsfreier Metadaten für historische Quellen und Forschungsdaten für die Erschliessung veröffentlicht, das zur Sensibilisierung beim Katalogisieren beitragen soll, womit auch für die Bearbeitung von Bildern mit stereotypisierenden oder kolonialistischen Darstellungen im Photochrom-Bestand ein Leitfaden vorhanden ist.

Im Zeitalter der digitalen Massenverbreitung ursprünglich analoger Bildmedien gilt es, zumindest unterschwellig in Form eines Kommentars oder Lesevorschlags einen Kontext für die kritische Rezeption der Photochroms zu schaffen. Das Katalogisieren, das früher in erster Linie eine analoge Verzeichnung von Exemplaren war, wird im digitalen Raum Aufgabe und Gedankenexperiment zur Auslotung der Möglichkeiten bibliothekarischer Erschliessung und Bildbeschreibung.

Tausende Photochroms sind noch zu entdecken. Nach und nach sollen die Bestände der Graphischen Sammlung bearbeitet und auf verschiedenen Informationskanälen bereitgestellt werden. Demnächst werden die Verkaufskataloge und Bulletins digital auf ZOP (Zurich Open Platform) verfügbar sein. Ab 6. September ist eine Auswahl von Photochrom-Drucken in der Ausstellung «Wissensdurst – Information und wir» der Zentralbibliothek Zürich zu sehen, die bis 7. Dezember 2024 in der Schatzkammer im Predigerchor und im Themenraum Turicensia präsentiert wird. Machen Sie sich selbst ein Bild!

|

|

Graphische Sammlung und Fotoarchiv |

«Wissensdurst – Information und wir»

Ausstellung 6.9.–7.12.2024

13. August 2024

Information – ein bibliothekarisches und gesellschaftliches Kernthema

Information ist für Bibliotheken der wichtigste Rohstoff. Bibliotheken sammeln, erschliessen und vermitteln Information. Das ist ihre zentrale Aufgabe, auch in einer Zeit, da Informationen scheinbar überall und jederzeit zugänglich sind. So ist es naheliegend, dass die Zentralbibliothek Zürich eine Ausstellung zum Thema «Wissensdurst – Information und wir» präsentiert.

Natürlich ist Information nicht nur Rohstoff für Bibliotheken, sondern für die Gesellschaft als Ganzes. Man kann sich nicht nicht informieren, um ein berühmtes Zitat von Paul Watzlawick abzuwandeln – Information ist ein Thema, dass jede und jeden betrifft.

Ein grosses Thema, kulturwissenschaftlich betrachtet

Das Thema Information ist eigentlich zu umfassend, um ihm in einer Ausstellung gerecht zu werden. Als dreiköpfiges Kurationsteam haben wir uns trotzdem auf diese Herausforderung eingelassen, auch wenn uns von Anfang an klar war, dass wir nur Ausschnitte zeigen und Schlaglichter auf das Thema werfen können.

Wir entschieden uns für einen breit abgestützten kulturwissenschaftlichen Blick in die Vergangenheit und die Gegenwart. Die Gegenwart sind unter anderem unsere Ausstellungsbesucherinnen und -besucher, während die Vergangenheit in den Sammlungen der ZB schlummert. Unterstützt durch die Spezialsammlungen stöberten wir im Bestand, bis sich fünf Unterthemen herauskristallisierten:

- Information im Wandel der Zeit

- Information verbreiten

- Information visualisieren

- Information und Macht

- Information sammeln, ordnen, bewahren

Informationen über Information vermitteln

Der Ausstellungsgegenstand verpflichtet, über Information wollen wir in der Ausstellung wohlüberlegt informieren. Als Ausgangspunkt diente uns Rainer Kuhlens Verständnis von Information als «Wissen in Aktion». Deshalb vermitteln wir das Thema so, dass sich die Ausstellungsbesucherinnen und -besucher aktiv mit «Information» auseinandersetzen können. Weil das Thema alle betrifft, sollen zudem alle Gelegenheit haben, ihre eigenen Erfahrungen einzubringen.

Das Format Exponat plus Text erweitern wir deshalb durch interaktive, partizipative und multimediale Elemente. Dank dem Einsatz, Wagemut und dem Entgegenkommen zahlreicher Kolleginnen und Kollegen konnten viele Ideen verwirklicht werden. Das Rad haben wir nicht neu erfunden, aber das Realisierte trägt hoffentlich dazu bei, dass sich die Besucherinnen und Besucher nicht «nur» informieren, sondern das Ausstellungsthema auch erleben können. Die Ausstellungsgestaltung durch das Atelier Schmauder Und trägt ebenfalls zum Ausstellungserlebnis bei.

Rahmenprogramm: die Lange Nacht und Talks, Workshops, Führungen

Bald ist es soweit, am 6. September beginnt die Ausstellung. Wir wünschen viel Vergnügen. Zur Ausstellung haben wir ausserdem ein Rahmenprogramm zusammengestellt. Den Auftakt macht die Lange Nacht der Zürcher Museen. Dazu kommen zwei Eschertalks, Führungen und verschiedene Workshops, die das Thema vertiefen.

|

|

|

| |

Abteilung Turicensia | Fachreferent Kunst, Architektur, Archäologie |

|

| |||

Leiter Fachreferate Kultur- und Geschichtswissenschaften |

Der Pride Month in der Zentralbibliothek

4. Juni 2024

Anlässlich des 30-jährigen Zurich Pride Festivals gibt es den ganzen Juni lang im Lesesaal der ZB Zürich eine Auslage zu LGBTQ-Themen. Die Dienstleistungen der ZB Zürich werden von der LGBTQ-Gemeinschaft genutzt, und queere Menschen sind unter den Angestellten vertreten. Daher ist es der ZB Zürich wichtig, Unterstützung und Verbundenheit mit dieser sozialen Gruppe zu zeigen.

Das Zurich Pride Festival wird jährlich im Juni gefeiert. Pride ist Englisch für «Stolz» und steht für die Selbstakzeptanz und ist das Gegenteil von Scham und Selbstverleugnung. Der Juni gilt weltweit als Pride Month und erinnert an die Stonewall-Aufstände vom 28. Juni 1969 in New York City, die historisch als Wendepunkt im Kampf für LGBTQ-Rechte gelten. Diese Aufstände führten zu einer weltweiten Bewegung, die sich für gesellschaftliche Gleichberechtigung und Akzeptanz einsetzt, was in einigen Ländern in einem rechtlichen Diskriminierungsschutz und in die Ehe für alle mündete. Bereits 1978 fand in Zürich die erste Demostration statt. Seit 1994 wird die Veranstaltung jedoch regelmässig und jährlich durchgeführt. 2009 wurde Zürich zur Gastgeberstadt der Europride, was zur Umbenennung der Veranstaltung von Christopher Street Day (CSD) in Zurich Pride Festival führte. 2024 wird nun das 30-jährige Jubiläum dieser regelmässigen, jährlichen Durchführung gefeiert.

Für junge queere Menschen sind die Selbstfindung und das Coming-out schwierige Prozesse. Sie erleben im Freundes- und Familienkreis oft negative Sprüche und die Herabwürdigung queerer Identitäten. Diese negativen Erfahrungen können zu Selbstablehnung und Selbsthass führen und im schlimmsten Fall zu Suizid. Auch heute noch ist die Selbstmordrate unter LGBTQ-Menschen deutlich höher als im Rest der Gesellschaft. Viele junge queere Menschen verstecken und verstellen sich zu Beginn ihres Lebens zum Schutz oder reden sich ein, nicht queer zu sein. Darum sind positive Vorbilder und die Sichtbarkeit queerer Kultur wichtig, um die Selbstakzeptanz und den Coming-out-Prozess zu erleichtern. Der Pride Month verbreitet die Botschaft: Sei selbstbewusst mit deiner Geschlechtsidentität und sexuellen Orientierung und zufrieden mit dir, so wie du bist.

Mit der Auslage im Lesesaal beabsichtigt die Zentralbibliothek Zürich die Vielfalt ihrer Bestände zu queeren Themen sichtbar zu machen und bietet eine Auswahl davon zum Stöbern und zum Ausleihen an. Die Bibliothek sammelt Literatur und Medien zu diesem Themengebiet und unterstützt damit die Forschung an der Universität Zürich, wie beispielsweise in den Gender Studies und Geschichtswissenschaften. Dank des Sammelauftrags der Turicensia bietet die ZB zudem eine Auswahl von Werken queerer Literaturschaffender aus dem Raum Zürich an. Die Sammlung umfasst auch Nachlässe und Noten von queeren Musikschaffenden, die im Kanton Zürich gewirkt haben, wie beispielsweise von Paul Burkhard und Nico Kaufmann. Paul Burkhard war ein bedeutender Komponist und Dirigent, bekannt für seine Werke «D’Zäller Wiehnacht», «Die kleine Niederdorfoper» und «Der schwarze Hecht». Nico Kaufmann war ein talentierter Pianist, Komponist und Schüler und Liebhaber des berühmten Komponisten Vladimir Horowitz. Auch das queere Filmschaffen spielt eine bedeutende Rolle in den Beständen der Filmwissenschaft, wie das Werk «Der Kreis» von Regisseur Stefan Haupt zeigt. Der Film zeichnet die Geschichte der in Zürich ansässigen Homophilenbewegung «Der Kreis» und ihrer Mitglieder nach, die eine international bekannte Zeitschrift mit demselben Namen herausgegeben hat. Im Bereich Comic und Manga findet sich beispielsweise das in den USA umstrittene Buch «Gender Queer» von Maia Kobabe, das aufgrund seiner offenen Darstellung von Geschlechtsidentität und Sexualität zu Debatten geführt hat, um es aus vielen öffentlichen Schulen zu entfernen. Ebenso findet sich die Graphic-Novel-Serie «Heartstopper» von Alice Oseman, die als Webcomic begann und von einem grossen Streamingdienst erfolgreich als weltweit rezipierte Serie adaptiert wurde. Auch gibt es japanische Boys-Love-Manga, die eine grosse Fanbasis in Japan, Taiwan und Südkorea haben und Gegenstand kulturwissenschaftlicher Forschung sind.

Begleitend zu dieser Pride-Auslage im Lesesaal finden im Juni drei Anlässe statt. Bei der Veranstaltung «Annemarie Schwarzenbach und ihre queeren Familien» diskutieren Daniela Kohler und Elias Zimmermann mit Alexis Schwarzenbach über die berühmte Schweizer Schriftstellerin, Journalistin und Fotografin des 20. Jahrhunderts. Dabei wird Schwarzenbachs Queerness und deren Einfluss auf ihre verschiedenen familiären Verbindungen beleuchtet. In der Diskussion «Hass, Hetze, Cancel Culture» rekonstruieren die Journalistinnen Nadine Brügger und Nora Zukker den Fall «Oh Boy» und debattieren mit Donat Blum über die Herausforderungen von Queerness, Feminismus, Männlichkeit und die Dynamiken der Cancel Culture. Abschliessend lesen bei der Veranstaltung «Liebe, Lesen, Sex und Glitter» die Dichterin Liliia Zhernova, die Autoren Donat Blum und Zora del Buono ihre Texte, begleitet von einer Performance des Künstlers Mischa Badasyan, der durch seine einjährige Performance, bei der er täglich ein Date hatte, bekannt wurde. Dieser Abend wird von der queeren Literaturzeitschrift «Glitter» präsentiert, die sich seit 2017 mit viel Engagement der Förderung queerer Literatur verschreibt.

|

|

IK, Digitale Dienste & Entwicklung (IDE) |

Citizen Science im 17. Jahrhundert?

Johann Jakob Scheuchzers Einladungsbrief von 1699

2. Mai 2024

Die Anfänge von Citizen Science werden oft auf die 1990er Jahre datiert, als Rick Bonney und Alan Irwin den Begriff prägten. Citizen Science als Praxis ist jedoch weit älter.

Aufruf zur Mithilfe

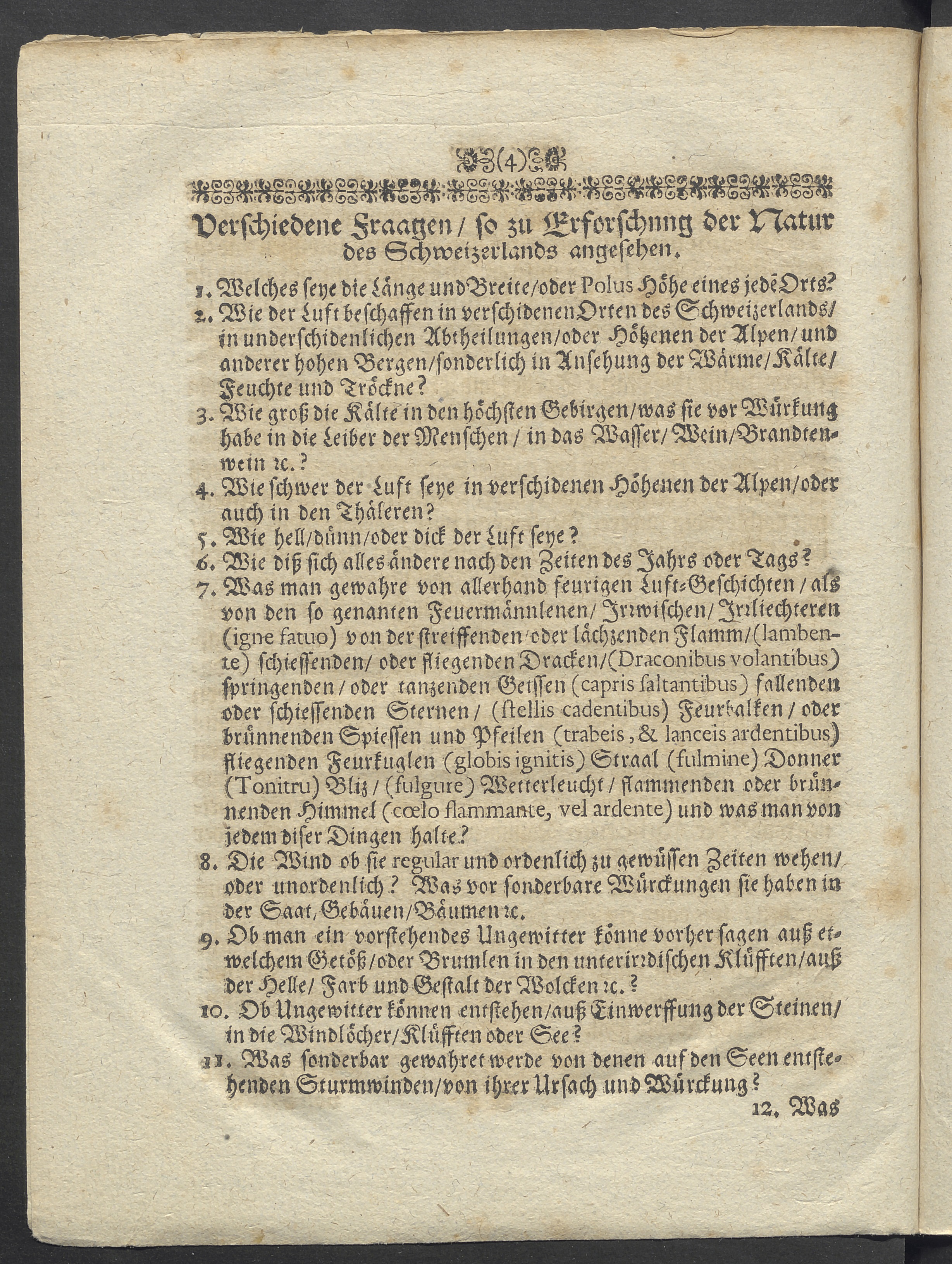

Der Zürcher Universalgelehrte Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) veröffentlichte 1699 eine 16-seitige Broschüre unter dem Titel «Einladungs-Brief zu Erforschung natürlicher Wunderen, so sich im Schweitzer-Land befinden». Diese enthielt einen Fragebogen mit 189 Fragen, deren Beantwortung Scheuchzer bei der Abfassung seiner geplanten Naturgeschichte der Schweiz unterstützen sollte. Denn diese Aufgabe sei so gross, «daß zu deren grundlichen Erforschung nothwendig seye Mit-Arbeit und Beyhülff Gelehrter, curioser und erfahrner Männeren des ganzen Schweitzerlands».

Sammeln von Daten

Die Fragen bezogen sich – nach Feststellung der Position des Antwortenden – auf Klima, Geographie und Geologie, Flora und Fauna sowie auf Bevölkerung und Alpwirtschaft. Hier einige Beispiele:

1. Welches seye die Länge und Breite, oder Polus Höhe eines jeden Orts?

14. Was die Ursach, Gestalt, Farb etc. seye des Hagels, auch was danahen vor Schaden entstehe der Saat, den Reben, den Bäumen etc.

39. Ob ein Orth oder Land underworffen seye der Pest oder anderen ansteckenden Kranckheiten?

52. Ob es geschehe, daß die grossen See völlig zugefrieren?

99. Ob die Gipfel der Bergen beständig mit Schnee bedeckt?

121. Auf wie vil Jahr gemeinlich die Einwohner ihr Lebens-Zihl erstrecken, da dann ins besonder sollen angemerckt werden die so lang über das 80iste oder 90iste Jahr leben?

122. Ob es auch Weiber gebe, so über 2 und 3 Kinder auf einmahl oder 20 und 30 ihr Lebtag gebohren?

176. Wie man auf den Bergen die Milch verwahre, daß sie frisch bleibe und nicht sauer werde?

Mitwirkung von Nicht-Wissenschaftlern

Mit seinen Fragen richtete er sich nicht nur an Gelehrte, sondern appellierte auch an «gemeinste Leuth, so mit der Natur viel umgehen, und durch sie ihre Nahrung suchen, als da sind Fischer, Hirten, Sennen, Einwohner der Alpen, Baursleuth, Kräuter- und Wurtzengraberen, […] zu ihrem und des Vatterlands Lob» seine Fragen zu beantworten und ihm ihre Beobachtungen mitzuteilen.

Scheuchzer als Pionier von Citizen Science

Der Einladungsbrief von 1699 ist das erste Zeugnis einer Citizen-Science-artigen Initiative in der Schweiz. Scheuchzer hatte allerdings Vorbilder im Ausland. Im Vorwort bezog er sich auf Francis Bacon (1561-1626) und die Royal Society in London, deren Mitglieder sich früh darum bemühten, Reiseberichte durch Fragenkataloge zu systematisieren und so die empirische Grundlage für Landesbeschreibungen zu verbessern. Wie die Mitherausgeberin der digitalen Edition des Einladungsbriefs, Simona Boscani Leoni, in mehreren Publikationen darlegte, stammen die frühesten Beispiele für derartige Fragebögen aus dem 16. Jahrhundert und aus dem Kontext des spanischen Kolonialreichs. Auch im Heiligen Römischen Reich gab es Einladungsbriefe (Epistolae invitatoriae) zur gemeinsamen Bearbeitung von Forschungsfragen vor Scheuchzer. Dessen Pionierleistung bestand darin, dass er als erster die Technik des Fragebogens mit der deutschen Volkssprache verband.

|

|

Chefbibliothekar Spezialsammlungen |

ZB Dialog

Die ZB möchte mit Ihnen ins Gespräch kommen.

3. April 2024

Hinter den Kulissen der ZB stellen wir uns immer wieder Fragen zu unserem Service und entwerfen Szenarios für die Bibliothek der Zukunft. Wir brüten und brainstormen, wir mutmassen und werweissen. Wir orientieren uns an der Strategie von Zentral- und Universitätsbibliothek, doch ob eine Umsetzung oder Veränderung am Ende brauchbar ist und gewünscht wird, erfahren wir erst durch unsere Nutzenden.

Deshalb möchten wir mit Nutzenden ins Gespräch kommen, denen unsere Bibliothek am Herzen liegt und die sich an deren Weiterentwicklung beteiligen möchten. Wir wollen erfahren, was sie in der ZB nutzen und missen, lieben und hassen, was für sie wichtig ist und wichtig werden könnte.

In den vergangenen Jahren sind wir vermehrt auf Kundinnen und Kunden zugegangen, um sie zu befragen oder um Prototypen testen zu lassen. Auf diese Weise konnten wir z.B. unsere Einführung für Maturandinnen und Maturanden spielerischer gestalten, Bedürfnisse für Lernplätze erheben oder in Interviews mit Forschenden Anforderungen an eine neue Plattform eruieren.

Meistens war es aufwändig, Personen für unsere Fragen und Tests zu finden. Immer jedoch war es sehr aufschlussreich und bereichernd für uns.

So entstand die Idee zum ZB Dialog. Wir wünschen uns eine Gruppe von Nutzenden, die sich zweimal jährlich mit uns trifft, damit wir ihre Bedürfnisse erkennen, unsere Dienstleistungen durch ihre Augen sehen und unsere Ideen einem ersten Reality Check unterziehen können. Im Dialog sollen einerseits Dinge zur Sprache kommen, die bei uns anstehen (das könnten verschiedene Anforderungen an den Bibliotheksraum sein oder die Verständlichkeit der Webseite), andererseits soll es Platz haben für Inputs und Themen, die den Teilnehmenden ein Anliegen sind und die wir nicht auf dem Radar haben.

Idealerweise spiegelt die Gruppe, mit der wir in Dialog treten, möglichst unser gesamtes Publikum: Die Teilnehmenden sind verschiedenen Alters und Herkunft, sie nutzen unterschiedliche Angebote der ZB aus unterschiedlichen Gründen. Als Stadt-, Kantons-, und Universitätsbibliothek machen wir einen ziemlich grossen Spagat; es wäre interessant, in einer heterogenen Gruppe nach Lösungen für verschiedene Bedürfnisse zu suchen. Wir möchten nicht nur begeisterte Nutzende sondern auch konstruktiv kritische dabei haben. Im Idealfall würde sich ein Gremium von 15-20 Leuten bilden, das uns in leicht wechselnder Zusammensetzung über mehrere Jahre begleitet.

Die Staatsbibliothek Berlin verfügt seit längerem über einen Nutzendenrat, für den sich viele beworben haben. Wir wissen aber auch von Berufskolleg:innen, die Sounding Boards unterhalten, dass es schwierig sein kann, Personen dafür zu finden. In der Privatwirtschaft gibt es für solche Tätigkeiten gewöhnlich attraktive Goodies oder eine finanzielle Entlöhnung. Für eine öffentliche Stiftung wie die ZB ist die Zeit der Teilnehmenden unbezahlbar, wir revanchieren uns mit einem reichhaltigen Apéro und einer speziellen Bibliotheksführung.

Das erste Treffen findet am 28. Mai, von 17 bis 20 Uhr statt. Weitere Informationen finden Sie hier, zur Anmeldung geht es hier. Die Anmeldefrist endet am 22. April 2024.

Wenden Sie sich bei Fragen an: giovanni.peduto@zb.uzh.ch

|

|

IK, Digitale Dienste & Entwicklung (IDE) |

«Doing Digital Public History: Forschung und Praxis»

Ein Workshopbericht von Rhea Rieben, Willy-Bretscher-Fellow

1. März 2024

Unterschiedlicher hätten die Projekte nicht sein können. Auf den 2. Februar lud ich eine Handvoll Forscher:innen und Vertreter:innen aus der Praxis zum Workshop «Doing Digital Public History: Forschung und Praxis» im Rahmen des Willy-Bretscher-Fellowships in die ZB ein. Was die Referate verband: das «Geschichte-Machen» an der Schnittstelle von Public History und Digital Humanities.

Gemeinsam Geschichte machen

Den Einstieg in den Workshop-Tag machen Simone Rosenkranz und Sandra Studer. Sie stellen das Projekt «Zentralgut» der Zentralbibliothek Luzern vor. Die Plattform bündelt Kulturgüter Zentralschweizer Kultur- und Gedächtnisinstitutionen in digitaler Form. Sie lädt aber auch Nutzer:innen dazu ein – im Sinne von Crowdsourcing-Projekten – selbst das Portal zu befüllen. In Planung ist ein Projekt mit einem Luzerner Quartiersverein.

Martin Munke (SLUB Dresden) gibt in seinem Vortrag einen Einblick in die Möglichkeiten des Wikiversums für Citizen Science Projekte. Zentral, so Munke, seien offene Kulturdaten: was die Bibliotheken zur Verfügung stellen, aber auch was anschliessend damit passiert. Ein Schlüssel sei das Bildungsangebot durch Bibliotheken, aber auch die Zusammenarbeit mit Historischen Vereinen und Freiwilligen.

Im digitalen Raum erzählen

Christine Szkiet von der PH Luzern entführt uns in ihrem Vortrag in die digitale Erzählwelt zum Innerschweizer Künstler Heinrich Danioth. Der Fokus des Projekts, bei dem sie mit Studierenden der PH Luzern zusammengearbeitet hat, liegt auf der Narrativierung von Quellenmaterial: durch transmediales Storytelling soll ein Kosmos geschaffen werden, um Geschichte erfahrbar zu machen.

Auch für Storytelling interessiere ich mich gemeinsam mit Jan Zimmermann und Elias Kreyenbühl vom ZB Lab. In unserem Projekt über den Schweizer Kommunisten Fritz Platten, experimentieren wir mit nicht-linearem Erzählen. Erarbeitet haben wir drei digitale Rundgänge (aufgeschaltet ab dem 20. März 2024), in denen Nutzer:innen aufgefordert sind, sich selbst eine Meinung zu der umstrittenen Figur von Fritz Platten zu bilden.

Aufbewahren und Vermitteln

In eine ganz andere Richtung geht das Projekt «Zusammenfrauen» des Gosteli-Archivs. Lina Gafner und Tabea Fröbel zeigen, dass ihre Institution eine Doppelfunktion hat. Das Gosteli-Archiv bewahrt und dokumentiert die Geschichte der Frauenbewegung, ist aber selbst auch Teil davon. Mit der Kampagne «Zusammenfrauen» sollen Akteurinnen der Frauenbewegung von zwei Dingen überzeugt werden: das Gosteli-Archiv ist ihr Archiv und jede Geschichte ist es wert ins Archiv zu kommen.

Auf Längerfristigkeit angelegt ist auch das Projekt forschung.stadtgeschichtebasel.ch, vorgestellt von Moritz Mähr (Uni Basel). Im Rahmen der neuen Stadtgeschichte Basel soll diese digitale Plattform als virtueller Speicher von Daten zur Basler Geschichte entstehen. Mähr betont dabei die Wichtigkeit von Research Data Management nach dem FAIR-Prinzip (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Geschichte im digitalen Klassenzimmer

Auf die Anwendung von digitalen Tools für Schüler:innen konzentrieren sich die beiden Referent:innen von der PH Zürich. Jose Cáceres stellt das Projekt «Geschichte(n) für die globale Gegenwart» vor. Entwickelt wird eine digitale Plattform auf der Schüler:innen sich mit kolonialer und postmigrantischer Geschichte auseinandersetzten können. Die im Zentrum des Projekts stehenden Objekten sollen relationales Denken fördern und eurozentrische Masternarrative aufbrechen.

Alexandra Krebs wiederum hat in ihrem Forschungsprojekt die Lernplattform «App in die Geschichte» entwickelt, um damit forschendes und entdeckendes Lernen zu fördern. Das Herzstück der App ist das digitale Archiv: Schüler:innen sind aufgefordert, selbst die Quellen zu entdecken und eine Position zu bestimmten Fragestellungen zu entwickeln. Sie kann in ihrer Forschung zeigen wie die App von den Schüler:innen unterschiedlich genutzt wird, um die gestellten Aufgaben zu lösen.

Kolonialismus aufgearbeitet

Die beiden letzten vorgestellten Projekte zeigen, dass im Bereich der Public History die Grenzen zum Aktivismus fliessend sind. Monique Ligtenberg repräsentiert das Kollektiv Zürich Kolonial. Der Verein erarbeitet in erster Linie digitale Stadtrundgänge durch Zürichs koloniale Vergangenheit, bietet aber auch physische Rundgänge an. Ligtenberg betont, dass hybride Modelle was Zielgruppen, Kosten und auch Aufwand betrifft, für sie die beste Lösung darstellen.

Barbara Miller stellt die Website colonial-local.ch zur Kolonialgeschichte Fribourgs vor. In diesem antirassistischen Bildungsprojekt wird bewusst auf die Reproduktion von rassistischen Bildern verzichtet. Ziel des Bildungsprojekts ist es mitunter Lehrpersonen Material zur Hand zu geben. Auch gibt es die Möglichkeit zur Partizipation in einem Blog. Problematisch ist vor allem die Geldbeschaffung: der freiwillige Einsatz ist gross und Veränderungen an der Website kosten.

Diskutiert wurde deshalb auch stark welche Themen gefördert werden oder eben nicht.

Ist digital die Zukunft?

Thomas Cauvin von der Universität Luxembourg diskutiert abschliessend in seiner Key Note Lecture die Frage: Is Digital the Future of Public History? Die Zugänglichkeit von Geschichte durch die Möglichkeiten des Digitalen fordern uns auf, so Cauvin, in einen Dialog mit der Öffentlichkeit zu treten, unsere Sprache zugänglich zu machen und gemeinsam mit der Öffentlichkeit Geschichte zu machen. Seiner Meinung nach zwingt uns das Digitale unser Handwerk neu zu denken, Machtstrukturen aufzubrechen und Autorität, Expertise und Relevanz zu überdenken.

Echte Interdisziplinarität

Der Workshoptag hat gezeigt, dass die Auseinandersetzung mit Digitalem in der Public History verschiedene Formen annehmen kann. Das rege Interesse und die spannenden Fragen aus dem heterogenen Publikum haben deutlich gemacht, dass gerade die Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen, wie dies für die Public History üblich und notwendig ist, Raum für spannende Fragestellungen und kreative Ideen schafft.

|

|

| Willy-Bretscher-Fellow an der Zentralbibliothek Zürich |

Zwischen Bienenfleiss und Seelenruhe. Der Zürcher Künstler Franz Hegi

Die Sammlung von Heinrich Appenzeller mit über 1’600 Druckgrafiken Franz Hegis ist neu auf der Plattform e-rara zugänglich.

31. Januar 2024

Als der Zürcher Kunsthändler Heinrich Appenzeller (1854–1921) im Dezember 1921 im Alter von 67 Jahren verstarb, erinnerte die Neue Zürcher Zeitung in einem Nachruf an den umtriebigen Inhaber eines Geschäftes für Mal- und Zeichnungsmaterial. Vor allem würdigte man seine Dienste für die Künstlergesellschaft und die Stadtbibliothek, für die er wesentliche Organisations- und Katalogisierungsarbeiten geleistet hatte. Unter anderem hatte Appenzeller «mit großen persönlichen Opfern einen mustergültigen Katalog der Arbeiten unseres geschickten Zürcher Kupferstechers Franz Hegi im Druck herausgegeben». Sein Fachwissen über Franz Hegi (1774–1850) hatte sich Appenzeller durch den jahrelangen Aufbau einer exquisiten Sammlung von über 1'000 Druckgrafiken des Zürcher Künstlers angeeignet, welche die Grundlage für seinen umfassenden Werkkatalog von 1906 bildete.

Die durch spätere Ergänzungen auf über 1'600 Druckgrafiken angewachsene Sammlung kam nach dem Tod Appenzellers in 15 grossen Mappen in die Zentralbibliothek. Die Bilder wurden inzwischen online katalogisiert und können nun vollständig auf swisscovery, swisscollections und der Plattform e-rara eingesehen werden. Über 1’000 Drucke von Hegi befinden sich zudem in der Graphischen Sammlung der ETH Zürich. Im Kunsthaus Zürich ist schliesslich das Manuskript von Hegis Autobiografie erhalten, ebenso sieben Bände mit über 1’000 seiner Zeichnungen, die Heinrich Appenzeller dort in Alben zusammengestellt hat.

Lausanne – Basel – Zürich. Stationen eines Künstlerlebens

Franz Hegi, dessen Aussehen im Alter von ungefähr 75 Jahren wir durch ein Porträt von unbekannter Hand kennen, das an den Anfang von Appenzellers Katalog gestellt ist und das auch 1906 in der illustrierten Zeitschrift Die Schweiz abgebildet wurde, stammt ursprünglich aus Lausanne, verbrachte aber den grössten Teil seines Lebens in Zürich.

Nach seiner Ausbildung bei Matthias Pfenninger, vor allem in der damals noch jungen Aquatintatechnik, arbeitete er einige Jahre bei Peter Birmann in Basel, bevor er 1802 dauerhaft in Zürich ansässig wurde. Seine Lebensgeschichte ist geprägt von seinen – thematisch sehr vielfältigen – Aufträgen und der lebenslangen Perfektion seiner Darstellungskunst in der malerischen Drucktechnik der Aquatinta.

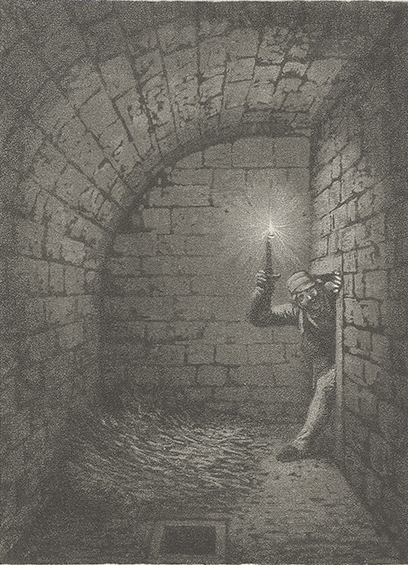

Meister der Radierkunst – Von A wie Aquatinta bis Z wie Zwischentöne

Hegi, der vor allem als Radierer tätig war, hat in der Aquatinta die atmosphärischen Qualitäten dieser Drucktechnik voll ausgelotet. So bringt in einem über mehrere Blätter laufenden «Rundgang» durch das Gefängnis im ehemaligen Zürcher Wellenbergturm ein Wärter Licht ins Dunkel eines Kerkers, indem er mit einer Kerze in den Raum hineinleuchtet. Das winzige Licht entfaltet in der Finsternis des fensterlosen Gemäuers seine volle Leuchtkraft und bestrahlt die grauen Mauern des Verlieses.

Noch eleganter wird das Spiel mit den Stimmungswerten in den kolorierten Drucken. Durch die Abstufung von Farbwerten und Helligkeitstönen wird eine zuvor in der Druckgrafik vor allem in Umrissradierungen mögliche atmosphärische Wrkung erreicht, die sogenannte Luft- oder Farbperspektive, die nun voll ausgelotet werden konnte. In einer Ansicht von Sitten aus den 1830er-Jahren zeigt sich durch die gekonnte Handhabung der Ätztechnik eine tiefenräumliche Durchstufung des Bildraums. Die sich auf zwei Hügeln erhebenden Gebäude im Bildmittelgrund wirken diffus und auf märchenhafte Weise der Realität enthoben.

Auch im Kontrast von schattigen und sonnigen Partien wird das Wirkungspotential der unterschiedlichen Entfernungen ausgeschöpft. Der im Schatten gelegene Vordergrund verstärkt zusätzlich diesen Effekt in einer Ansicht von Schloss Thun, das in hellen Tönen im Bildmittelgrund in milchig-opaleszentes Licht getaucht erscheint.

In den Diensten anderer Künstler

Franz Hegi ist trotz seines umfangreichen zeichnerischen Werks vor allem als Stecher von Vorlagen anderer Künstler in Erinnerung geblieben. Er arbeitete nach Zeichnungen so unterschiedlicher Künstler wie Johann Rudolf Schellenberg, Johann Heinrich Füssli oder David Hess. Mittels der malerischen Handhabung der Aquatinta blieb es aber nicht bei einem reinen Ausführen von gezeichneten Vorlagen, sondern es war auch möglich, in gewissem Rahmen eigene Akzente zu setzen.

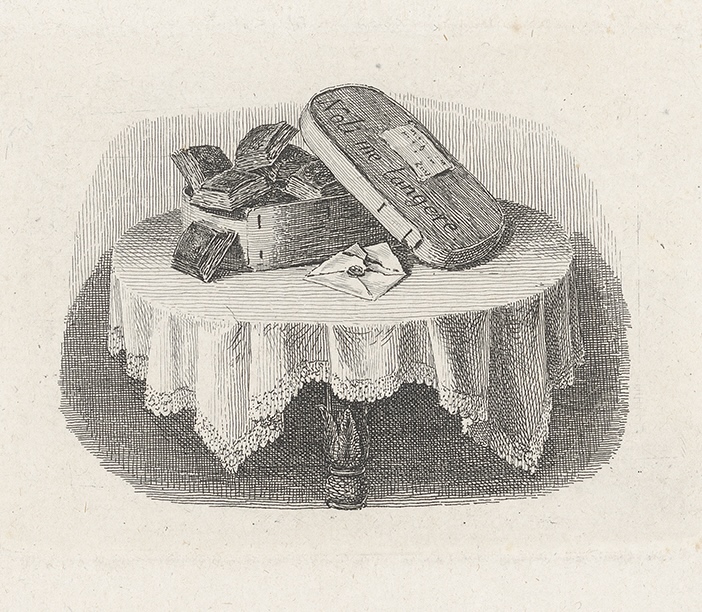

Eine Illustration aus der 1818 erschienenen Badenfahrt von David Hess (1770–1843) veranschaulicht, wie gekonnt Hegi die zeichnerischen Vorlagen in der Umsetzung in eine Druckgrafik transferierte: Die von Hess im Manuskript zur Badenfahrt in einer farbigen Zeichnung festgehaltenen Spanischbrötli waren eine in Zürich sehr beliebte Leckerei. Aus dem eher nüchternen Tischchen bei Hess ist in Hegis Version ein regelrechter Gabentisch geworden, auf dem auf einem Spitzendeckchen eine ovale Spanschachtel vor Spanischbrötchen regelrecht überquillt. Hegi schuf somit, wie Maria Gertrud Dönz-Breimaier 1940 in ihrer Dissertation Franz Hegi und sein Kreis hervorgehoben hat, «aus diesen Zeichnungen kleine Meisterwerke der Buchillustration (…), die zum besten gehören, was er in diesem kleinen Format geätzt hat.» (S. 70).

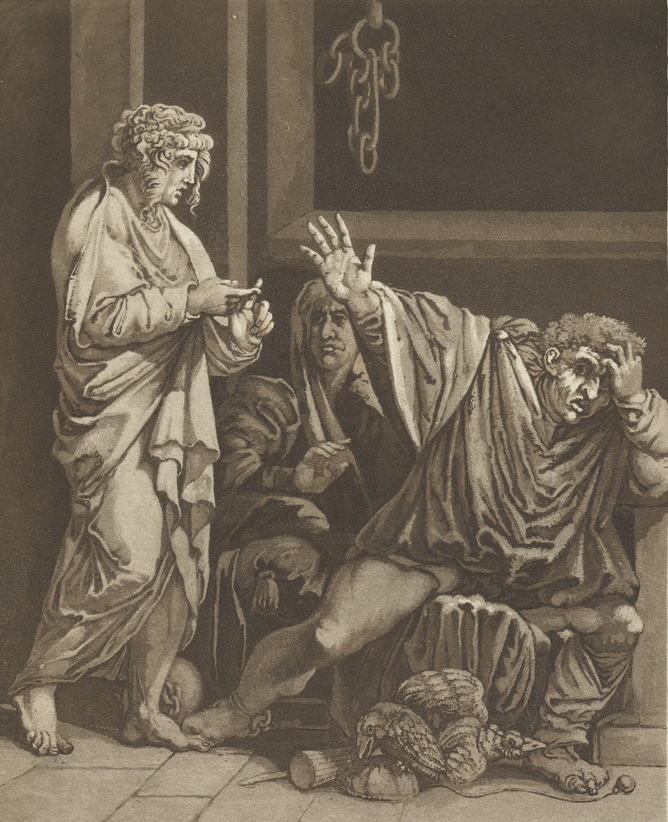

Zu Hegis Arbeiten für Johann Heinrich Füssli (1741–1825) zählt die Darstellung Josephs als Traumdeuter für das 22. Neujahrsstück der Künstler-Gesellschaft in Zürich von 1826. Zu sehen ist jener Moment, in dem Joseph im Gefängnis dem ebenfalls inhaftierten Mundschenk dessen Begnadigung und dem Hofbäcker die Todesstrafe voraussagt (Gen 40, 9–18). Auch hier arbeitet Hegi in der Ausgestaltung der Figuren im Braundruck mit den Mitteln der Hell-Dunkel-Kontraste und -Schattierungen, indem er Füsslis dramatisch bewegter Figur des Bäckers durch den hell hervorgehobenen Joseph ein optisches Gegengewicht verleiht.

Zumindest einmal hat Hegi nach den Vorlagen einer Künstlerin gearbeitet: Für Elise Wysard-Füchslin (1790/91–1863), eine Bieler Zeichnerin und Kunstmalerin, die sich auf Trachtendarstellungen spezialisiert hatte, ätzte Hegi die Darstellung einer jungen Frau in Berner Tracht, die von der Trachsler’schen Buchhandlung in Zürich vertrieben wurde. Das Bernermädchen, trägt, so Heinrich Appenzeller in seiner Beschreibung, «einen kleinen Strohhut auf dem Kopfe und hält in der linken Hand, die Arme übereinandergelegt, einen Brief. Der schöne Zopf reicht bis auf die gestreifte Schürze hinunter.»

Zumindest einmal hat Hegi nach den Vorlagen einer Künstlerin gearbeitet: Für Elise Wysard-Füchslin (1790/91–1863), eine Bieler Zeichnerin und Kunstmalerin, die sich auf Trachtendarstellungen spezialisiert hatte, ätzte Hegi die Darstellung einer jungen Frau in Berner Tracht, die von der Trachsler’schen Buchhandlung in Zürich vertrieben wurde. Das Bernermädchen, trägt, so Heinrich Appenzeller in seiner Beschreibung, «einen kleinen Strohhut auf dem Kopfe und hält in der linken Hand, die Arme übereinandergelegt, einen Brief. Der schöne Zopf reicht bis auf die gestreifte Schürze hinunter.»

Mit Hegi auf Reisen

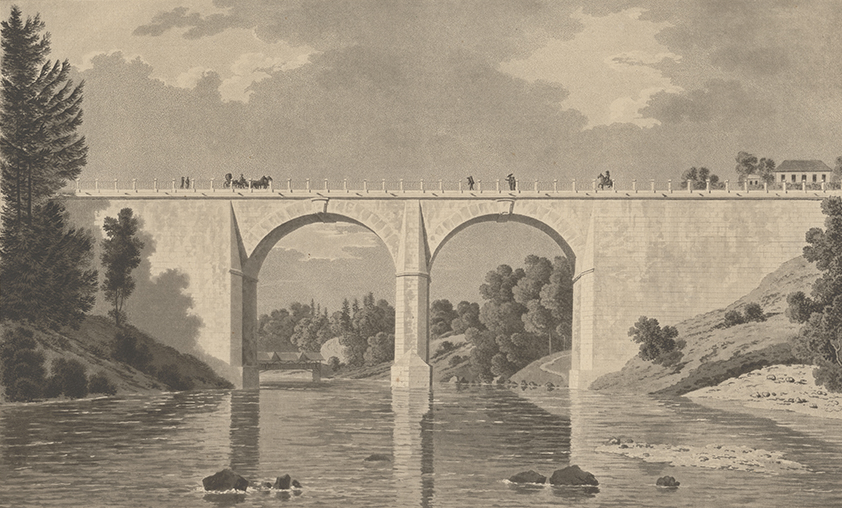

Geografisch ist Franz Hegi vor allem als Bildchronist Zürichs verortet, jedoch war der vielbeschäftigte Radierer auch mit der Darstellung nationaler und internationaler Ansichten befasst und sozusagen auf der ganzen Welt auf Reisen und dokumentierte berühmte Sehenswürdigkeiten und architektonische Neuerungen. Nach Johann Jakob Biedermann schuf er 1811 eine Ansicht der neu errichteten Kraezerenbrücke und bezeugte mit dem Blatt die technische Neuerung.

Das monumentale Löwendenkmal, das 1821 nach einem Entwurf des dänischen Bildhauers Bertel Thorwaldsen in Luzern in den Felsen geschlagen worden war, dokumentierte Hegi sowohl in Nahaufnahme während seiner Entstehung als auch aus der Entfernung. Das nach Johann Baptist Marzohls Zeichnung gefertigte Blatt belegt auch die Beliebtheit des Motivs bei Touristen.

Nach einer Zeichnung von Johann Jakob Wetzel gestaltete Hegi 1820 auch eine Ansicht von Bregenz, das wir als Betrachtende zusammen mit zwei Wanderern durch einen Felsendurchgang erblicken. Durch den zweifarbigen Druck hebt sich der hellblau gefärbte Hintergrund mit der Stadt und dem Bodensee strahlend von der dunkelgrauen Rahmung ab, wodurch die räumliche Tiefenwirkung noch verstärkt wird.

Wenn der Künstler selbst auch nur wenige Male gereist ist (ausserhalb der Schweiz ist nur ein Aufenthalt in Paris belegt), so hat er mit der Radiernadel doch gleichsam alle Ecken der Welt auf dem Arbeitstisch «durchstochen», von Osten nach Westen und von Norden nach Süden. Ansichten vom Markusdom in Venedig oder dem Mailänder Dom ätzte er ebenso wie von Notre Dame in Paris oder der Winterpalast in St. Petersburg, der seit 1917 die Eremitage beherbergt. Auch Motive aus weiter entfernten Ländern landeten auf Hegis Arbeitstisch und dokumentieren, wie zum Beispiel eine Ansicht einer Missionsstation in Antigua, auch koloniale Spuren in der Welt.

Meister der Staffagefiguren

Ein wesentliches Element vieler Ansichten sind sogenannte Staffagefiguren, die als «heimliche Helden» zwischen Bildvordergrund und -hintergrund vermitteln und die Bilder beleben. Mit Schirmen und Spazierstock bewaffnet wandert eine Gruppe von Spaziergänger:innen vor dem Nidelbad, oder es blickt eine Frau durch ein Fernrohr, um die Aussicht im Tösstal zu betrachten. Eine Familie steht bewundernd vor dem Nägeli-Monument an der Hohen Promenade in Zürich.

Staffage ist auch austauschbar: Vor demselben Wasserfall in Erlenbach ist einmal eine rastende Gesellschaft zu sehen, ein anderes Mal ein eleganter Dandy, der lässig mit überschlagenen Beinen sitzend die Aussicht geniesst, die sein Begleiter ihm offenbar erläutert.

Illustrationen von wissenschaftlichen Werken und Kinderbüchern

Nicht nur Ansichten und ihre Ausgestaltung prägten das Schaffen Hegis, auch in vielen anderen Darstellungsformen war er beschäftigt. So zeigte er die grossflächigen Verbrennungen am Opfer eines Blitzeinschlags, Jakob Meyer vom Blitzes-Strahl getroffen bey St. Gallen den 4 Juny 1808 oder mehrere Laufkäfer für ein Insektenhandbuch, darunter einen Vertreter der Gattung Ocydromus aus der Familie der Carabidae. Neben diesen sachlich-trockenen Wissenschaftsillustrationen ätzte er aber auch ein malerisches Wiesenstück nach Johann Rudolf Schellenberg für das Neujahrsstück der Künstler-Gesellschaft in Zürich von 1807. Nach Zeichnungen von Carl Schulthess stach er nicht nur einige Zeichenvorlagen wie eine Vase, sondern auch winzige Bildchen wie die Verzeihung für das Taschenbuch Iris. Darüber hinaus schuf er zahlreiche Illustrationen für Taschenbücher und Neujahrsblätter.

Unter den Illustrationsarbeiten seien sechs kleinformatige, unkolorierte Drucke mit Szenen aus der Robinson-Geschichte hervorgehoben, die zur Illustration der deutschen Ausgabe von Henry Lemaires Robinsonade von 1825 in der Trachslerschen Buch- und Kunsthandlung dienten. Diese «neue verbesserte Auflage» mit dem deutschen Titel Kleiner Robinson oder Abentheuer des Robinson Crusoe, um 1810 auf Französisch als Petit Robinson, ou Les aventures de Robinson Crusoë erschienen, diente gemäss Titel Zur Unterhaltung für die Jugend und zeigt sechs wichtige Momente im Leben des berühmten Insulaners, vom Schiffbruch, über Begegnungen mit Tieren bis zum ersten Aufeinandertreffen mit Freitag und dem gemeinsamen Verlassen der Insel.

In den 1950er-Jahren wurde Heinrich Appenzellers Sammlung durch zahlreiche Hegi-Drucke aus dem Nachlass von Dr. Rudolf von Schulthess-Rechberg (1860–1951) ergänzt, darunter auch sechs weitere Drucke mit denselben Szenen, allerdings in anderer Ausführung, die sich enger an den Illustrationen des französischen Originals zu orientieren scheinen. Sie könnten möglicherweise der deutschen Ausgabe von 1818 zuzuordnen sein. In dem erhaltenen Exemplar der zweiten Auflage in der Bibliothek am Guisanplatz sind die Illustrationen in kolorierter Fassung enthalten, wodurch die Bilder zusätzliche Prägnanz und atmosphärische Verdichtung erfahren. Im Vergleich einzelner Motive wie Robinsons Entdeckung von menschlichen Fussspuren im Sand in der (vermutlich) ersten und zweiten Fassung zeigen sich grundlegende Unterschiede in der Auffassung der Figur Robinsons und seiner Umgebung. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit diesen Illustrationen, zu denen im Kunsthaus Zürich auch die Vorzeichnungen erhalten sind, könnte der Robinson-Forschung neue Facetten hinzufügen und damit Adolf Seebaß’ lapidare Beschreibung der Ausgabe von 1818 als «hübsches, reizend illustriertes Büchlein» (1983, S. 289, Nr. 1623) inhaltlich erweitern.

Die Hegi-Sammlung von Rudolf von Schulthess-Rechberg enthält zahlreiche kolorierte Trachtendarstellungen und Ansichten, aber auch einige Märchen-Illustrationen nach Ludwig Emil Grimm. Die Szenen von Hänsel und Gretel mit der Hexe und dem im Glassarg liegenden Schneewittchen sind in nächtliches Dunkel getaucht, das nur von Mond und Sternen beleuchtet wird, wodurch ein Spiel mit gruseligen bis geheimnisvollen Lichteffekten entsteht.

Franz Hegis Zürich. Von der Wasserkirche zur Stadtbibliothek

Seine Heimatstadt hat Hegi mehrmals zeichnend und radierend in den Blick genommen. Eine Zeichnung der Ansicht von der Bauschanze aus der Ansichtensammlung der Graphischen Sammlung zeigt Zürich im Jahr 1814 als idyllisch-verträumten Ort.

Einige Jahre später erblicken wir die Aussicht von der Zürcher Gemüsebrücke mit allerlei buntem Treiben von Spaziergänger:innen, Soldaten, Kindern und Händlern.

In einigen Blättern wird auch die Zentralbibliothek, respektive ihre Vorgängerinstitution, zum Motiv: Für Neujahrsblätter der Stadtbibliothek und die Geschichte der Wasserkirche und der Stadtbibliothek in Zürich von Salomon Vögelin hat Hegi die Baugeschichte der Stadtbibliothek seit dem 17. Jahrhundert festgehalten: Das Innere der Wasserkirche zur Zeit ihrer Bestimmung für wissenschaftliche Zwecke, 1630 und Das Innere der Wasserkirche zur Zeit ihrer Benutzung als Bibliothek, 1673. Der Einblick von 1717 zeigt den Innenraum mit den neu errichteten Galerien mit Globus und ausgestopftem Krokodil, das von der Decke hängt und der Bibliothek das Flair eines Kunst- und Raritätenkabinetts verleiht.

Im Grunde handelt es sich bei diesem und dem folgenden Blatt um ein Bilderpaar ähnlich dem Prinzip von «Schuss» und «Gegenschuss», indem Hegi den Blick in die andere Richtung des Raumes schwenkt, wobei das Gegenbild allerdings um 130 Jahre zeitversetzt ist. In der seltenen Abfolge von der Vorzeichnung im Kunsthaus, über die Druckplatte, bis zur Druckgrafik können wir bei diesem Werk dem Künstler gleichsam bei der Arbeit über die Schulter schauen.

In der gedruckten und der zusätzlich kolorierten Fassung aus dem Grafikbestand wird der Raum mit seinen Akteuren plastisch. Neugierig blick ein Herr mit einem Buch in der Hand über die Balustrade der 1718 erbauten Galerie hinab auf eintretende Besucher:innen der Bibliothek, darunter ein Kind, das wissbegierig auf einen grossen Globus zueilt.

Franz Hegi war somit vor allem ein Chronist seiner Zeit mit der Radiernadel. Er hielt Ansichten von Landschaften und Gebäuden ebenso fest, wie gesellschaftliche Ereignisse wie den Auftritt des musikalischen Wunderkinds Wolfgang Amadeus Mozart bei Salomon Gessner in Zürich oder historische Momente wie die Hinrichtung von Marie Antoinette in Paris. Paul Leeman-van Elck (1884–1960), seines Zeichens Weinhändler sowie Sammler und Forscher über die Buchdruckerkunst, sah in Hegi in einer seiner Schriften einen geschulten Kupferstecher und exakten Zeichner, der «im Rahmen eines Kleinmeisters» beachtliche Leistungen vollbracht habe. Und im Nachruf im Neujahrsblatt der Künstlergesellschaft von 1851 attestierte man dem vielbeschäftigten und vielseitigen Künstler für sein Handwerk so notwendige Tugenden wie «Bienenfleiss» und «Seelenruhe». Mit den neu digitalisierten Drucken von Franz Hegi ist nun ein weiteres Fenster in die reiche Bilderwelt der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts für Interessierte und Forschende geöffnet.

|

|

| Graphische Sammlung und Fotoarchiv |